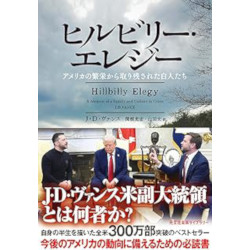

ヒルビリー・エレジー【J.D.ヴァンス】

ヒルビリー・エレジー

| 書籍名 | ヒルビリー・エレジー |

|---|---|

| 著者名 | J.D.ヴァンス |

| 出版社 | 光文社未来ライブラリー(454p) |

| 発刊日 | 2022.04.20 |

| 希望小売価格 | 1,870円 |

| 書評日 | 2025.07.18 |

『ヒルビリー・エレジー』の邦訳単行本(訳・関根光宏、山田文)は2017年に刊行された。そのとき書店の棚で手に取って、買おうか買うまいか、しばらく迷った記憶がある。結局、買わなかったのだが、この本に興味を持ったのは「ヒルビリー」というタイトルにあった。そのころ、コーマック・マッカーシー(本サイトで『ブラッド・メリディアン』を取り上げた)の小説『チャイルド・オブ・ゴッド』を読み、『ウィンターズ・ボーン』という映画を見た。どちらも「ヒルビリー(田舎者)」と呼ばれる、合衆国の山地に住む白人が主人公。すさまじい貧困のなかで殺人やドラッグを巡る争いが繰り広げられる。

「ヒルビリー」とは、合衆国東部のニューヨーク州からアラバマ州にかけて連なる広大なアパラチア山脈の丘陵地帯に入植したプロテスタント系アイルランド移民を中心に、彼らとその子孫を指す。産業としては石炭採掘しかなく、その炭坑も次々に閉鎖され、多くの人々がペンシルバニアやオハイオに移住して製造業に従事した。その製造業も衰えて、一帯はラストベルトと呼ばれることになった。「はびこる貧困や離婚や薬物依存症など、私の故郷はまさに苦難のただなかにある」と著者は記す。

『ヒルビリー・エレジー』は、ヒルビリーの末裔である著者が、自分と家族の歴史をつづった回想録。刊行当時は無名の弁護士だったが、今はアメリカ合衆国副大統領である。トランプ大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領の会談に同席し、ゼレンスキーを挑発した姿や、欧米各国が集まったミュンヘン安全保障会議で、ヨーロッパ最大の脅威はロシアや中国でなく「欧州内部にある」と、ヨーロッパの民主主義を批判した演説は記憶に新しい。

J.D.ヴァンスは1984年、オハイオ州の地方都市ミドルタウンに生まれた。アパラチアの山から平地に下りてきたのはJ.D.の祖父母で、祖父母ともに代々ケンタッキー州南東部の炭鉱地帯ジャクソンに住むヒルビリーだった。ジャクソンは人口6000人ほどで、数軒のファスト・フードのチェーン店と何軒かの商店があるだけ。住民は州道の両側に広がる山地で、昔ながらの農家や小屋、トレーラーハウスに暮らしている。祖父母は恋人同士だったが祖父16歳、祖母13歳のとき妊娠し、故郷を出奔してJ.D.が生まれたミドルタウンにやってきた。

ヒルビリーは、ヨーロッパからアメリカにやってきた初期移民たちの気質や行動様式を色濃く受け継いでいるようだ。J.D.の祖父母は典型的なヒルビリーで、彼は祖母のこんな逸話を紹介している。祖母が12歳のとき、牛泥棒が家の牛を2人の男が盗んでトラックに載せようとしているのを見つけた。祖母は直ぐに家に戻ってライフルを持ち出し、男たちに向かって撃ちまくった。「私は、ピルトルを持ったときの祖母は人が変わると知っている」。

ヒルビリーにとって、なにより大切なのは自分の家族で、家族や親しい者の尊厳が損なわれる場面に出くわしたら、その名誉を守るため暴力に訴えてでも行動するのが「善」となる。そうした強い自尊心と家族への愛に基づいた行動によってこそ「ヒルビリーの正義」を守ることができる。そんな極端さを持ち合わせる一方で、祖父は製鋼所できちんと働き、「勤勉さとアメリカンドリームに対して、信仰心に近い思いを抱いていた」。祖父母は平地へ移住して、「山のなかからアメリカの中流層」へと暮らしを変えた。

とはいえヒルビリーの家庭の多くには今も貧困と、にもかかわらずの浪費と、夫婦間のののしりあいや殴り合い、ドラッグの蔓延や育児・教育の放棄があり、また働こうとしない者も多く、「どの家庭も混沌をきわめている」。

J.D.の母親も、そんなヒルビリーの気質を受け継いだ。母親は看護師として働いていたが、薬物依存になって職を失った。彼氏も次々に変わった。J.D.の父親とは1年ほどで別れ、J.D.は養父に育てられた。その養父もやがて別の複数の男に変わった。薬物依存の母は「大人に求められる最低限のルールにのっとった行動すらできない人間」になり、時にその牙はJ.D.にも向かって、彼は祖母の家に逃げ込んだ。祖母と暮らしたことが「私を救ってくれた」と彼は言う。

祖母の家で暮らしたことで、それまで欠席や遅刻を繰り返していた高校の成績も上がり、J.D.は大学進学を考えるようになった。でも、学資金をつくるには借金するしかないと考えるとそれもできず、J.D.は海兵隊に入隊することを選んだ。戦闘に加わることはなかったがイラクも経験した4年の体験は、「私のものの見方を変えた」。なにごとにも自信をつけた彼は、除隊してオハイオ州立大学に進む。卒業後はロースクールに進もうとイェール大学ロースクールに願書を出した。「誰よりも貧しい学生」だった彼は合格して数万ドルの奨学金を支給されることになった。

J.D.はイェールでは異端者だった。大学には白人、黒人、ユダヤ人、イスラム教徒など、さまざまな学生が集まっている。でもそのほとんどが、「両親のそろった、経済的にも何ひとつ不自由のない家庭の出身」だった。彼は、在学中のこんなエピソードを回想している。

故郷のミドルタウンに戻ったJ.D.は、甥がイェールに通っているある女性から「あなたもイェールの学生なの?」と尋ねられた。

「そのとき私は、自分がアイビー・リーグの大学に通う学生だと認めるのをためらったのである。イェールのロースクールの学生である自分か、ミドルタウンのヒルビリーの祖父母のもとで育った自分かの、どちらかを選ばなければならなかった。/前者の立場をとれば、互いに社交辞令を口にして、ニューヘイブン(注・イェールのある町)の美しさについて語り合うことができただろう。しかし、後者の場合、彼女は見えない線の向こう側にいる、信用できない相手ということになる。彼女とその甥は、おそらくカクテルパーティやディナーの席で、オハイオの野暮ったさや、オハイオの住民の宗教(注・福音派が多い)や銃への異常な執着を話題にして、笑っているだろう。私はそちら側に立つことはできないのだ」

この場面でJ.D.は、自分はアイビー・リーグに象徴されるWASPの世界とは別の世界に住んでいるのだと、自ら「見えない線」を引いた。その後、弁護士になったJ.D.は世間的には成功者になったわけだが、「新しい世界と自分のあいだには、つねに少しのずれがある」ことの葛藤を抱え、故郷に残した母の薬物依存も深刻だった。31歳の若さでこの回想録を書いたのも、そうした葛藤の末の「ヒルビリー宣言」であり告白でもあったのだろう。

この本を読んでいるとき、トランプ大統領の決定でアメリカがイラン核施設を空爆したというニュースが飛び込んできた。けんかする双方の一方に肩入れし、もう一方の相手の顔をまず殴っておいて、けんかを止めろと強要する。圧倒的な力の差があるから殴られたほうは我慢するしかないし、見物人も黙っているが、誰も納得していない。20世紀の二度の世界大戦を経て、国際法や国連憲章で「武力行使は違法である」という原則ができあがった。もちろんウクライナやパレスチナを引き合いに出すまでもなく、あちこちに綻びがあるのは明らか。その責任の一端はアメリカにもあるが、そのアメリカでさえアフガニスタンやイラクへ侵攻するとき、お題目だけにせよ表面を取り繕ってみせた。トランプは、そういうことさえしない。ヴァンスは、そんなトランプの忠犬の役割をしっかり果たしている。

今では明らかなように、トランプには明確なビジョンがあるわけでなく、自国の損得勘定と個人的な好悪の感情だけで動いている。第二次大戦後、曲がりなりにも保たれた戦後秩序を壊すことになるだろうトランプ自身も問題だが、それより深刻なのは、そんなトランプを二度にわたって大領領に選んだアメリカ国民の選択だろう。

トランプの支持基盤の核は、一方で大統領就任式に出席したテック企業のCEOに代表される(超)富裕層、もう一方でラストベルトの工場労働者に象徴される白人の労働者階級。本来なら両立するはずのない二つのグループだという。J.D.ヴァンスは、後者の代表として副大統領に指名された。彼の背後には、この本でも「絶望的な悲しみを抱えて生きている」と書かれているように、繁栄から取り残され失意と不安のなかにいる膨大な数の人々がいる。この人々はトランプによって救われるのか、あるいは逆に更なる失意と不安に晒されることになるのか。3年後、ヴァンス大統領誕生、などというニュースは見たくない。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.