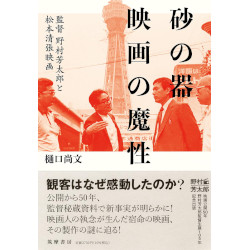

砂の器 映画の魔性【樋口尚文】

砂の器 映画の魔性

| 書籍名 | 砂の器 映画の魔性 |

|---|---|

| 著者名 | 樋口尚文 |

| 出版社 | 筑摩書房(382p) |

| 発刊日 | 2025.03.10 |

| 希望小売価格 | 2,750円 |

| 書評日 | 2025.12.18 |

映画『砂の器』は僕が過去に見た映画のなかで「嫌いな映画」のNo.1である。ガキのころから78歳の現在まで、10代から20代にかけて多いときは年に100本、70代になり少なくなったとはいえ年30~40本は見ているから、それなりの映画好きと言えるとは思う。そのなかでの、いちばん嫌いな映画というわけだ。

もちろん「嫌いな映画」は「つまらない映画」とは違う。箸にも棒にもかからない映画なら、そもそも「こんな映画嫌いだ」と反発することもなく忘れてしまう。そうではなく、こちらの感情を逆なでし、刺さってくる映画であるからこそ、好き嫌いの葛藤が生まれることになる。

では、なぜこれが嫌いなのか。一言で言えば、『砂の器』が究極の「泣かせ」映画だから。戦後日本映画の黄金期を支えた手練れの脚本家(橋本忍、山田洋次)、監督(野村芳太郎)、キャメラマン(川又昂)、音楽家(芥川也寸志)が寄ってたかって「さあ泣け」とばかりに場面を盛り上げ、まんまとその策略にはまって泣いてしまう。そんな自分にまた腹が立つ。公開時(1974年)はこちらも20代で、ゴダールだ大島だと生意気盛りだったから、作り手の狙いどおり手もなくひねられたのが余計に腹立たしい。そういう映画だった。

本書『砂の器 映画の魔性』には、「監督 野村芳太郎と松本清張映画」とサブタイトルがついている。戦後日本映画史に関する著作を何冊も書いてきた樋口尚文は、野村監督が残したこの映画に関する膨大な資料に目を通し、その「演出プラン」「コンテ」「演出メモ」を基に映画の製作過程をつぶさに検証している。また野村監督の息子で松竹のプロデューサーだった野村芳樹や、役者をやめた子役の春田和秀、晩年の島田陽子らにインタビューして、色んな角度からこの映画の魅力(著者はそれを「魔性」と呼ぶ)を明らかにしている。

映画『砂の器』は脚本家の橋本忍(黒澤明映画で知られる)が、自らの橋本プロダクションを起こし松竹とともに製作した第1作。映画化の最大のキモは、松本清張の原作を換骨奪胎して、テイストのまったく違う作品にいかに仕上げるか、ということだった。小生が原作を読んだのは高校時代、60年以上前のことだから、小説に何の記憶も残っていない。とはいえ同時期に読んだ『点と線』や『ゼロの焦点』は印象的な場面を覚えているから、長いばかりで記憶に残らない小説だったんだろう。著者も「ミステリとしてはかなりご都合主義や奇想が多く、言葉は悪いが清張作品のなかでは不出来」と書いている。

脚本化に当たって、橋本忍はまず主人公・和賀(加藤剛)のキャラクターを百八十度と言っていいくらい大胆に変更した。原作の和賀は現代的な電子音楽の作曲家で、クールな若手文化人集団の一人として、その「虚栄とエゴが痛烈にシニカルに」描かれている。が、橋本は文庫本で1000ページ近い原作のなかで、子ども時代の和賀がハンセン病の父親とともに遍路乞食として放浪したというほんの数行の短い描写に目をつけ、これを映画版の核に据えた。この部分を思い切りふくらませ、虐げられた親子が雪の、花の、あるいは紅葉の各地を放浪する姿をクライマックスの音楽会の場面に回想シーンとして挿入した。宿命を背負った悲劇の主人公・和賀によって演奏されるのは電子音楽でなく、甘美でロマンティックなピアノ協奏曲。この音楽会場面はセリフが一切なく、音響はオーケストラと和賀のピアノによって演奏される曲、映像は放浪と演奏シーンのモンタージュで、それが十数分つづく。

「『砂の器』のいたく不思議な点は、まずあの非情で冷たい原作からまるで別物の激情をほとばしらせた『メロドラマ』が生れたということ、さらにいつもはクールで怜悧なタッチで定評のある大ベテランの脚本家、監督、キャメラマンがほとんど別人のような煽りの手法を総動員してこの『メロドラマ』を青写真以上の『泣かせ』作品に仕立て上げた、という二点なのである」

今回、本書を読んでから50年ぶりにDVDで映画を見直した。『砂の器』を見た誰もに強烈な印象を残すのは演奏会のクライマックスだが、そこに至るまでの2時間近く、快調なテンポでミステリーの面白さを盛り上げてゆく。身元不明死体を追う2人の刑事(丹波哲郎と森田健作)がバディものの定石どおり掛け合いをしながら手がかりを求め東北へ、山陰へと旅を繰り返す。野村監督が以前につくった清張原作の『張り込み』はドキュメンタリー・タッチでモノクロの秀作だったが、それを彷彿させる小気味よさ。ただ、刑事が出張で旅に出ると、画面は俄然抒情的になる。夏の緑濃い風景を走る列車、そこに音楽がかぶさってくる、ズームを多用して感情を揺さぶる。これは、がらりとテイストの変わるクライマックスへ向けての脚本家と監督の「仕込み」に違いない。

事件を追う刑事と並行して語られるのが主人公・和賀の動き。音楽家として注目され、政治家の娘と婚約し、殺人を犯し、妊娠した愛人(島田陽子)も見殺しにする冷酷さは原作そのままだろう。加藤剛という配役からして、観客は彼が登場した瞬間に和賀が犯人だろうと想像はつくのだが、主人公の背負っている「宿命」(クライマックスで演奏される曲のタイトル)が少しずつ明らかにされてくる。刑事の追跡と主人公の動きを交互に描き徐々に緊張を高めていくのは、さすがに百戦錬磨の職人仕事。

そこから最後の演奏会になだれ込むのだが、今回見直して驚いたのは、演奏会と放浪のシーンで観客の涙腺を刺激しまくった後、追い打ちをかけるように「泣かせ」シーンをさらに三つ、四つと畳みかける構成。そのために、原作では亡くなっているハンセン病の和賀の父親を映画では生存していることにし、息子に会うことを熱望することで殺人事件の伏線として利用している。昔見て、この映画は嫌だと思ったのは、「泣かせ」場面を幾重にも張り巡らせる、こうしたあざとさに対してだったろう。とはいえ今見ると、「『外連味』たっぷりの『メロドラマ』的抒情にふりきってみせた」と著者も言う、なまじな批評などものともしないその確信犯ぶりは、あっぱれと言うしかない。

本書には野村監督が残した「コンテ」や「演出メモ」がたくさん紹介されている。それが興味深い。コンテを見ると、撮影される前に監督の頭のなかですべてのカットが想像され、すでに映画ができあがっているのが分かる。特にクライマックスの演奏会場面は、実際にホールを借りてエキストラの観客を入れオーケストラが演奏したのだが、キャメラは一台。現在なら数台のキャメラで撮影しデジタル編集でいかようにも処理できるけれど、親子の放浪場面と演奏場面を交互にモンタージュするため秒単位で綿密な撮影がされているのが分かる。

また原作者の松本清張は、映画が原作を大幅に改変したことをむしろ面白がっていたそうだ。「原作を超えた」と喜んでいたという(野村芳樹インタビュー)。後に清張と野村監督は、主に清張作品を映画化するため「霧プロ」を共に立ち上げるまでになり、『疑惑』『迷走地図』『天城越え』が製作されている。

近年では、この映画に使われた組曲「宿命」の演奏と映画上映を組み合わせたシネマ・コンサートが開かれている。そんなことも含めて、公開から半世紀以上たったいまも生きている映画だと言えるだろう。役者をやめ実業家として生活していた子役の春日和秀が、著者とつきあうなかで『砂の器』を再認識し、シネマ・コンサートや上映会に姿を見せるようになったのもいい話だ。

本書にインスパイアされ50年ぶりに見た『砂の器』。やはり涙腺は刺激されまくったけど、昔のような反発は起きなかった。こちらが年をとったせいもあるだろう。が、それ以上に、今はもうあちらの世界に行ってしまった俳優たちに釘付けになったせいもある。丹波哲郎、加藤剛の主演ふたり。出番は多くないが入魂の演技を見せる、日本映画の黄金時代を象徴する役者たち。緒形拳、渥美清、笠智衆、加藤嘉、佐分利信、殿山泰司、島田陽子、、、。凄い時代だったんだなあ。(山崎幸雄)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.