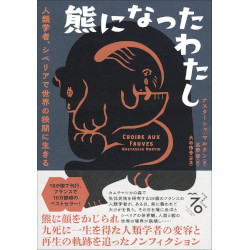

熊になったわたし【ナスターシャ・マルタン】

熊になったわたし

| 書籍名 | 熊になったわたし |

|---|---|

| 著者名 | ナスターシャ・マルタン |

| 出版社 | 紀伊国屋書店(208p) |

| 発刊日 | 2025.08.01 |

| 希望小売価格 | 2,200円 |

| 書評日 | 2025.12.18 |

今年は熊の出没や被害が頻発し、毎日の様に流れている熊騒動のテレビニュースを聞きながら、タイトルに惹かれて本書を手にした。著者はフランスの女性人類学者でシベリアのエヴェン族を研究するためのフィールドワークとしてカムチャツカ半島を訪れてきた。2015年の滞在中にエヴェンの人たちが止めたにもかかわらず山に入り遭遇した熊に顔を傷つけられ、顎の一部を齧り取られた。ただ、熊は立ち去ったことで九死に一生を得たという。本書はその事件をトリガーとして、先住民族生活の時代的変化や社会的な不自由さ、伝承における熊の多様な存在、手術後のサポートする心理カウンセラーの判断、友人たちが著者を見る顔つきなどに対する困惑と違和感を描きつつ、自身の心の変化を綴っている。

著者が研究を通してエヴェンの人々と生活を共にしてきて、狩猟で生活していたエヴェンの人たちにとって熊は人間に近いものと考えられており、狩猟儀礼や送り儀礼だけでなく肉や毛皮を利用する際の作法や呪術的な行為など、いたるところで日常生活に染み込んでいることを充分体感している。山に向かおうとした著者に対して、エヴェンの友人から熊のかぎ爪を渡されて「君はもう自分が雌熊だと知っている。山に行くときにはこれを持っていけ。熊の精霊に用心して。君を待ち構えているから」と言われた。その友人が事件後に病院に来て、「ナスターシャ、熊は君を殺したかったわけではない。印をつけたかったんだ。今、君はミエトゥカ(二つの世界で生きる、半分人間・半分熊)になった」と言われるとともに、著者は熊に襲われた時「新たな自分が誕生した」という思いが募ったとも語っているが、彼女にとっては熊から受けた傷による心身の変化は大きかったことは想像できるし、そうした伝承の中に自分の落ち着きどころを見つけたのかもしれない。

熊に襲われて現地のクリチャッカ村にヘリコプターで搬送され、ロシア軍のミサイル秘密基地の診療所で傷を縫合された後、近郊の都市の病院に移送され気管切開、チューブによる流動食注入とともに拘束具でベッドに縛り付けられた。看護師は流動食を準備するときに「カルミッチ」というロシア語を使っていたが、その言葉は「動物に餌をやる」という意味だったのにショックを受けたという。拘束が不要になっても携帯電話は没収されたまま。加えて、軍事基地が存在する山で何をしていたのかを疑われてロシア連邦保安局の捜査官による長時間の聴取も受けたという。

その後、フランス・パリの顎顔面外科の専門医がいるサルベリリェール病院に転院し、初めて頭の包帯を外して自分の頭と顔の状態を見て、その場に崩れ落ちるほどのショックだったという。「私の顔はもう元には戻らない。私という存在も以前とは違ったものになっている。しかし、この顔で向き合おうと心に決めた」。こうした気持ちの転換を行ったものの、病室での隔離や照明といった環境に違和感を募らせていくとともに、職場(社会人類学研究所)の友人が見舞いに来てくれて話をしていると彼女の声がそれまでとは違ってガラス越しの会話のような感覚が辛かったという。その結果、研究所の仲間とも会うことを止めたという。また、顔を傷つけたことによるメンタル面を心配した心理カウンセラーが「顔はアイデンティティーですから」という言葉で語りかけたことに対して、乱暴な決めつけだと反発したり、「子供の頃にグルノーブルの郊外で熊に出会って走って逃げた思い出がある」と話すと、カウンセラーは「あなたの中にいる熊はカムチャツカで出会った熊ではなく、あなたの暴力性の表れ」と推論した。こうした、わかってもらえない苛立ちが描かれている。

グルノーブルの母の元に戻り三か月が経って、パリの病院で顎を再切開して骨盤の一部から骨移植をする手術を行った。その後、術後検査も良好と言われたことや、「友人たちが私を見る顔つきが耐え難い」ことからパリやグルノーブルで生活する気持ちを失い、またカムチャツカに向かうことを決意して、森の先住民たちと同じ生活をして、その論理に従い、日常を過ごすことでなぜ自分は熊の元に行き、熊と繋がったのかという謎を解きたかったという。

しかし、先住民たちが信仰や伝承の理由・根拠などは一般的にも多くを語らないものだが、エヴェンの人たちにおいても同様で、その理由の一つとして社会主義の時代を経ることでエヴェン語や伝承も途絶えつつあることを挙げている。特に1960年代から集団化が進み、家族単位の狩猟やトナカイ飼育も国営農場化され、土着の信仰や儀礼は禁止されるとともにロシア語の使用が強いられていく。ロシア革命後のソ連の近代化が中央から離れた極東にいる民族や文化も違う人々に深い影響を与えたという重い過去としてとらえられている。春になり、昔であれば家ごとに飼っていたトナカイを感謝の念とともに一頭ずつ屠殺していたのだが、今は村で放牧していたトナカイを50頭程集めて一挙に屠殺して内臓をつまみ出し、切り取った頭部も転がされ、人々の手や雪は赤く血に染まっている。著者が目にしたこうしたトナカイの大量屠殺は最早自然への感謝の儀礼ではなく暴力としてしか見ることが出来ず、著者の怯えとなったようだ。故郷フランスでもカムチャツカの森でも次々と居場所を失っていく著者の姿が見えてくる。

本書を読んでいるとシベリア・カムチャツカでの先住民族の伝統的なアニミズムの対象は熊がその中心にいるとのことがよく判る。それは日本のアイヌも同様である。アイヌは冬に子熊を捕らえて1-2年育てた後、イオマンテの祭りの日にその子熊を殺して魂を神の世界に送り返し、肉体は皆で分け合うという儀礼。こうしたアイヌ民族もオホーツク文化圏なのだと地政学的にも納得する。

私は5年位前まで一人旅の街道歩きで熊よけの鈴を付けて多くの峠越えをしてきた。しかし、イノシシ、シカ、ニホンカモシカ、野猿の集団には出会うことはあったが幸いにも熊に出会うことは無かった。熊よけの鈴は熊に対して人が居ることを知らせるためのもので、熊と人がバッタリ会わないための道具と教えられていた。熊は積極的に人を襲うものではなく、人と適当な距離感をもって生活したいという動物と考えていた。ただ、昨今の熊たちは生息域を拡大して人里に出てくるという状態において以前の人間と野生動物たちとの共存はもはや昔話でしかなく、人々が熊と心身ともに近くないだけに危険は大きいということだろう。(内池正名)

| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |

Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.